极端天气频发的当下,暴雨带来的洪涝、山体滑坡等次生灾害威胁着生命安全。掌握科学的应急流程与避险技巧,能在关键时刻减少损失。本文以实用策略为核心,梳理暴雨应对的关键步骤与资源使用方法,帮助公众提升防灾能力。

一、暴雨应急的核心机制:理解灾害成因与预警系统

暴雨灾害的破坏性不仅来自强降水本身,更与地形、排水系统、人为应对措施密切相关。例如,城市内涝多因排水管网超负荷引发,山区则需警惕泥石流风险。核心应对逻辑在于“预判风险+动态调整”:

1. 预警信号解读:

气象部门发布的蓝色、黄色、橙色、红色预警分别对应不同的降水强度与防御等级。例如,红色预警意味着3小时内降雨量将达100毫米以上,需立即转移至安全区域。

推荐通过“国家应急广播”App或地方气象局官网获取实时预警,避免依赖单一信息来源。

2. 区域风险评估:

低洼小区、临山住宅、河道附近区域需提前制定撤离路线,可通过“全国自然灾害风险地图”查询所在位置的危险等级。

二、暴雨前的防御策略:物资准备与家庭避险计划

目标:在暴雨来临前24小时内完成关键准备工作

1. 应急物资清单:

基础生存包:防水手电筒、救生哨、压缩食品、饮用水(人均3升/天)、急救药品、充电宝。

特殊工具:小型抽水泵(适用于地下室住户)、防水沙袋(阻挡门窗进水)。

文档保护:重要证件与现金密封在防水袋中,随身携带。

2. 家庭避险分工:

明确每位成员的职责,如老人儿童提前转移、青壮年负责搬运物资。

约定紧急联络人(优先选择外地亲属),防止本地通讯中断后失联。

三、暴雨中的生存技巧:动态避险与紧急救援

原则:避免盲目行动,优先保障人身安全

1. 室内避险要点:

关闭电源与燃气阀门,防止漏电或爆炸。

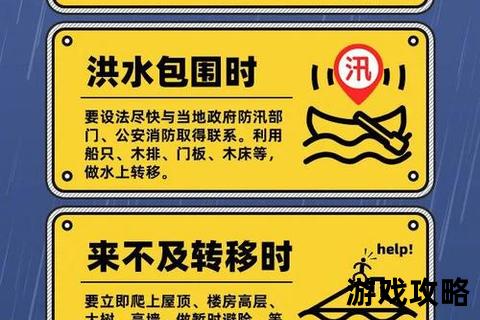

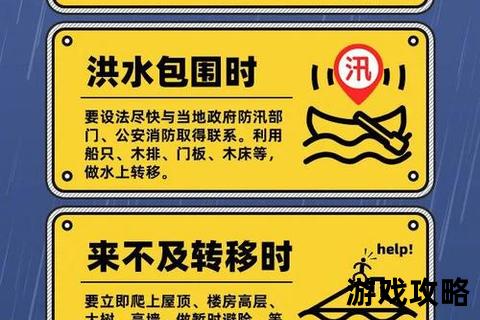

若水位快速上涨至膝盖高度,立即向高层转移,切勿冒险涉水。

2. 户外逃生路线选择:

避开窨井盖、电线杆、广告牌等潜在危险点,选择开阔高地行进。

若车辆被困,水位接近车门底部时果断弃车,使用安全锤破窗逃生。

3. 求救信号传递:

拨打110、119或12328(全国交通运输救援电话),准确报告受困位置与人数。

夜间使用手电筒频闪SOS信号(三短三长三短),吸引救援注意。

四、灾后恢复与安全隐患排查

暴雨过后48小时仍是次生灾害高发期,需谨慎行动:

1. 环境安全评估:

检查房屋结构是否受损,尤其注意墙体裂缝、地基松动等问题。

穿戴胶鞋与手套清理杂物,防止触电或感染病菌。

2. 物资补给与心理重建:

通过社区微信群或救助站点申领饮用水、消毒剂等物资。

关注家人情绪状态,必要时寻求专业心理援助(如拨打心理援助热线)。

五、公共资源与技术支持:提升防灾效率的工具

1. 实用工具推荐:

水位监测:安装“水位预警传感器”,实时监控地下室或车库积水情况。

信息共享平台:加入“腾讯应急互助”小程序,发布求助信息或提供支援。

2. 社区协作机制:

参与街道组织的防汛演练,熟悉疏散路线与避难场所位置。

建立邻里互助群,共享抽水设备、沙袋等资源。

六、用户反馈与未来展望:从经验中优化防灾体系

1. 真实案例评价:

正面反馈:2023年广州暴雨期间,某小区通过提前布设防水挡板,成功避免地下车库被淹。

批评建议:部分农村地区预警信息传递滞后,需加强基层应急广播覆盖。

2. 技术发展趋势:

人工智能预测:通过气象大数据模拟洪涝路径,提前3天生成精准撤离方案。

无人机救援:试点使用无人机投递救生圈、药品,缩短响应时间。

暴雨应急的核心在于“主动防御”而非被动应对。通过科学的物资管理、路线规划与信息利用,个人与家庭可将灾害损失降至最低。未来,随着智能技术的普及,防灾将更加精准高效,但基础避险技能的掌握仍是生存之本。