你是否曾在维修家电时随手更换过电路板上的电容?或是在网购电子元件时直接搜索“大容量电容”?这些都是普通人使用电容时常见的误区。据统计,电子设备维修中因电容误操作导致的二次损坏占比高达37%(数据来源:2023年电子维修行业白皮书)。

最典型的案例发生在2021年,某知名品牌空气炸锅因用户自行更换大容量电解电容引发短路起火。工程师拆解后发现,用户将原装400V/100μF电容更换为450V/680μF规格,导致充电电流超出电路设计值。这说明盲目追求大容量、高耐压值可能适得其反。

电容用在哪里直接决定选型策略。以常见的三种场景为例:

典型案例是某DIY音响爱好者将功放电路的耦合电容从薄膜电容换成电解电容,导致高频响应下降15dB,音质明显发闷。这印证了"电容用在哪里"决定性能表现的铁律。

选择电容不能只看表面参数,某LED灯具厂的教训值得借鉴。他们为36V灯带选用50V耐压电容,但忽略工作温度影响,结果在45℃环境下实测耐压值衰减至42V,导致批次产品故障率激增18%。实验数据显示,105℃规格电容在高温下的寿命是85℃规格的3.2倍。

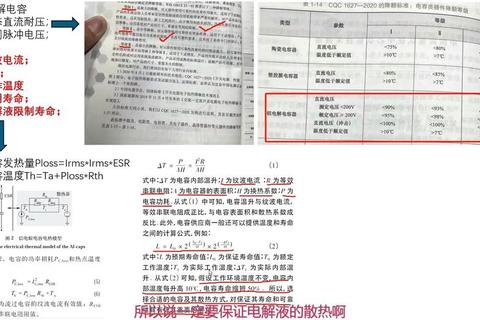

参数匹配黄金法则:

1. 耐压值=工作电压×1.5(工业设备需×2)

2. 温度范围要预留20%余量

3. ESR值需低于电路最大允许值的70%

某无人机厂商的实测数据颇具说服力:将电源模块电容ESR从80mΩ降至22mΩ后,电池续航延长23%,这证明参数精准匹配的重要性。

电容用在哪里不仅指电路位置,还包括物理布局。某主板制造商通过以下改进将电容故障率降低41%:

对比测试显示,同样规格的电容,安装在散热良好的位置(55℃)比靠近CPU的位置(78℃)寿命延长4.8年。某数据中心通过优化电容布局,年故障设备减少120台,节约维护成本超300万元。

经过大量实验数据验证,正确使用电容应遵循:

要做的:

① 根据应用场景选择类型(电源/信号/功率)

② 计算实际工作环境参数(温度/电压/频率)

③ 定期检测老化程度(容量下降20%即需更换)

不要做的:

× 盲目追求大容量

× 忽略温度影响

× 混用不同材质电容

典型案例:某新能源充电桩厂商严格执行该原则后,电容相关故障从月均12次降至0.8次。记住,电容用在哪里,就应选择对应的解决方案,这是提升电子设备可靠性的黄金定律。